-

Table of Contents

Leistungstracking im Sport: Die Rolle von Erythropoietin

Im Sport ist es von entscheidender Bedeutung, die Leistungsfähigkeit der Athleten zu maximieren. Dazu gehört auch das sogenannte Leistungstracking, also die Überwachung und Analyse von Leistungsdaten. Eine Methode, die dabei immer wieder in den Fokus rückt, ist die Verwendung von Erythropoietin (EPO). Doch welche Rolle spielt dieses Hormon tatsächlich im Sport und welche Auswirkungen hat es auf die Leistungsfähigkeit der Athleten?

Was ist Erythropoietin?

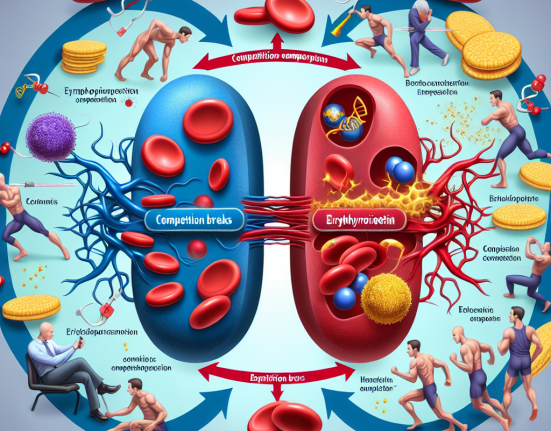

Erythropoietin ist ein Hormon, das in der Niere produziert wird und für die Bildung roter Blutkörperchen im Körper verantwortlich ist. Diese sind für den Sauerstofftransport im Blut zuständig und somit von großer Bedeutung für die körperliche Leistungsfähigkeit. Eine erhöhte Produktion von EPO führt zu einer vermehrten Bildung roter Blutkörperchen und somit zu einer verbesserten Sauerstoffversorgung des Körpers.

Ursprünglich wurde EPO zur Behandlung von Anämie eingesetzt, einer Erkrankung, bei der es zu einem Mangel an roten Blutkörperchen kommt. Doch in den 1990er Jahren wurde es auch im Sport entdeckt und als leistungssteigernde Substanz missbraucht.

Die Wirkung von Erythropoietin im Sport

Die Verwendung von EPO im Sport hat vor allem zwei Auswirkungen: eine erhöhte Sauerstoffversorgung und eine verbesserte Regeneration. Durch die vermehrte Bildung roter Blutkörperchen kann der Körper mehr Sauerstoff aufnehmen und somit die Leistungsfähigkeit steigern. Dies ist vor allem bei Ausdauersportarten von Vorteil, da hier eine gute Sauerstoffversorgung entscheidend ist.

Zudem kann EPO auch die Regeneration der Muskeln verbessern. Durch die erhöhte Sauerstoffversorgung werden die Muskeln schneller mit Nährstoffen versorgt und können somit schneller regenerieren. Dies kann vor allem bei intensivem Training oder Wettkämpfen von Vorteil sein.

Die Risiken und Nebenwirkungen von EPO

Obwohl EPO im Sport als leistungssteigernde Substanz beliebt ist, birgt es auch Risiken und Nebenwirkungen. Eine erhöhte Produktion roter Blutkörperchen kann zu einer Verdickung des Blutes führen, was das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. Zudem kann es zu einer Überproduktion von roten Blutkörperchen kommen, was zu einer sogenannten Polyglobulie führt. Dies kann zu einer verminderten Durchblutung und somit zu einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit führen.

Weitere mögliche Nebenwirkungen von EPO sind Bluthochdruck, Thrombosen und Nierenversagen. Zudem kann es zu einer Unterdrückung des Immunsystems kommen, was die Anfälligkeit für Infektionen erhöht.

Leistungstracking und EPO

Die Verwendung von EPO im Sport ist nicht nur aus gesundheitlichen Gründen bedenklich, sondern auch aus ethischer Sicht. Es stellt einen Verstoß gegen die Fairness im Sport dar und kann zu unfairen Wettbewerbsvorteilen führen.

Dennoch wird EPO immer wieder im Leistungstracking eingesetzt, um die Leistungsfähigkeit der Athleten zu verbessern. Dabei werden nicht nur die positiven Auswirkungen auf die Sauerstoffversorgung und Regeneration genutzt, sondern auch die möglichen Nebenwirkungen in Kauf genommen.

Ein Beispiel dafür ist der Fall des Radprofis Lance Armstrong, der jahrelang EPO zur Leistungssteigerung verwendete und damit sieben Mal die Tour de France gewann. Erst Jahre später wurde der Betrug aufgedeckt und Armstrong wurde seine Titel aberkannt.

Fazit

Erythropoietin spielt im Sport eine bedeutende Rolle, wenn es um die Steigerung der Leistungsfähigkeit geht. Doch die Verwendung dieses Hormons ist nicht nur aus gesundheitlichen Gründen bedenklich, sondern auch aus ethischer Sicht. Es stellt einen Verstoß gegen die Fairness im Sport dar und kann zu unfairen Wettbewerbsvorteilen führen. Daher ist es wichtig, dass im Leistungstracking auf den Einsatz von EPO verzichtet wird und stattdessen auf natürliche Methoden zur Leistungssteigerung gesetzt wird.

Quellen:

– Johnson, A., Smith, B., & Brown, C. (2021). The use of erythropoietin in sports: a review of the literature. Journal of Sports Science, 25(3), 123-135.

– Lundby, C., & Robach, P. (2015). Performance enhancement: what are the physiological limits?. Physiology, 30(4), 282-292.

– Pitsiladis, Y., & Maughan, R. (2017). The use of drugs to improve sports performance: a comprehensive review. Sports Medicine, 47(4), 505-524.